2023年5月25日 春の研究討論会セミナー「プラスチック固形化燃料(RPF)の現状と今後の展望」開催のご報告

廃棄物資源循環学会 リサイクルシステム・技術研究部会 春の研究討論会セミナー

セミナーA「プラスチック固形化燃料(RPF)の現状と今後の展望」

- 日時:2023年5月25日(木)13:00~15:00

- 開催方法:ハイブリッド(会場&WEB併用)

- 会場:川崎市産業振興会館1階ホール

廃プラスチックに廃紙や木くず等を加えたプラスチック固形化燃料(RPF)は、二酸化炭素の排出削減効果が大きく、安価に製造可能であるため、近年その利用が急速に拡大しています。一方で、廃プラスチックにはPVC等の腐食成分が含まれているため、高効率な発電を行うために必要な高温燃焼は困難です。また本来マテリアルリサイクルやケミカルリサイクルに利用されるべき高品質な廃プラスチックが、RPFに多く使用されているという現状もあります。

本セミナーでは、RPFの製造事業者、RPFの利用事業者、そして研究者の三者の視点から、RPFなど廃プラスチックの熱利用の現状とその課題、今後の展望について議論を行いました。

以下、講演とパネルディスカッションの要旨をご報告いたします。

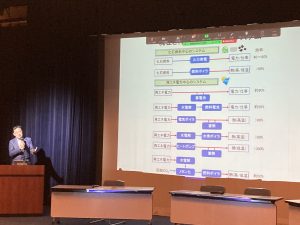

講演1「動静脈連携によるリサイクル困難な廃棄物の高効率熱利用とカーボンリサイクル」

国立研究開発法人国立環境研究所 藤井 実 氏

藤井氏からは、これまで利用されていなかった低品質の廃プラスチックの熱利用や炭素回収についてご講演いただきました。

将来的に高品質な廃プラスチックは材料リサイクル、中品質な廃プラスチックはケミカルリサイクルが行われるようになったとしても、食品が付着した容器包装など低品質な廃プラスチックは今後も焼却していく必要があります。またエネルギー需給の現状を見ると、エネルギーの質(エクセルギー率)の低い廃棄物を用いて発電効率の低い焼却発電を行っている一方で、エネルギーの質が高い天然ガスを工場の蒸気生産に用いている場合がみられます。今後は、天然ガスの代わりに廃棄物から蒸気を生産し熱利用を行うことで、社会全体でエクセルギー効率を向上させることができます。

廃プラスチックの焼却施設をコンビナート内に立地させ、そこに燃料となる低品質の廃プラスチックを船舶で輸送して供給することで、周辺の工場に熱を供給するほか、発生した二酸化炭素を回収したうえで化学原料として有効活用することもできます。廃棄物を広域輸送するのにはコストが掛かりますが、エネルギーの輸送という観点からみると決して効率は悪くなく、経済的にもメリットが輸送費用を大きく上回る可能性があります。

講演2「RPF生産の現状と課題」

株式会社オガワエコノス 横山 友和 氏

横山氏からは、RPF生産のプロセスや現在の課題、今後の展望についてご紹介いただきました。

RPFはこれまで製紙会社、製鉄会社、石灰会社等で石炭やコークスの代替燃料として利用されてきました。近年では利用が他業界にも拡大し、2023年までに2021年度の需要量160万トンからさらに40万トンの需要増加が見込まれています。

燃料であるRPFには、塩素を含有するプラスチックや、不燃物が付着しているものは使用できないため、当社では2台の光学選別機を導入し、RPFの原料となるプラスチックを選別しています。

一方で持続可能な循環型の再資源化を求めるニーズの増加により、熱回収への風当たりは強くなっていると感じます。今後はこれまで未利用だった品質の低い廃プラスチックから、選別等によりできる限り有効利用することを目指すほか、将来的には高品質なプラスチックを再生用に供給することも考えています。そのほか、塩素含有プラスチックからの脱塩技術の開発も行っています。

講演3「焼却炉でのRPF使用に至る経緯と操業経験」

中越パルプ工業株式会社 佐川 幸治 氏

佐川氏からは、製紙工場のプロセス内でのRPF使用状況や、その効果についてご紹介いただきました。

当社では紙の製造プロセスで生じる排水を処理して発生した汚泥や、木くずを工場内の焼却炉で焼却し、その熱をプロセス内で有効利用してきました。近年の生産調整で一部のラインが停止し、汚泥の発生量が減少したことで、焼却炉の温度管理が難しくなり、炉を頻繁に停止する必要が生じました。これにより炉の設備不良や、汚泥の処理が止まって腐敗が生じるなど悪影響が発生しました。炉を継続的に運転するには汚泥に代わる燃料が必要ですが、補助燃料である木くずは供給量が限られており、重油はコストが高いことから、比較的安価なRPFを導入しました。

結果として、炉の稼働率が向上し、重油使用量が減少しました。コスト面では年間で1100万円程度のメリットが出ています。

パネルディスカッション

コーディネータ:早稲田大学 加茂徹 氏、パネリスト::講演者3名+株式会社ヒラテ技研 杉山智 氏

パネルディスカッションではエネルギー利用と立地の問題が主な話題になりました。熱需要の大きな化学コンビナートに焼却炉を立地させれば効率的な熱利用ができるといった意見や、比重の低いプラスチックは発生地付近で一次加工(圧縮)するべきであるといった意見、輸送効率を考慮した最適な産業立地を考えていくべきであるという意見も出されました。また、「廃棄物利用の社会的な印象」、「ケミカルリサイクルやCCUなどの今後活用が期待される新技術との兼ね合い」、「炭素循環への対応」など様々な視点からの議論が行われました。

会場からは質疑応答の時間いっぱいまで質問が出され、活発な議論が行われました。

質問1:廃プラスチック燃料はどの程度の距離を輸送する想定なのか?

回答:200~300km程度、厨芥類が混入している場合は長距離輸送が難しいかもしれない。(藤井氏)

質問2:RPF市場ではどのような品質が多く要求されるのか?また光学選別機の効果は?

回答:塩素が少ないことが望まれるため、圧倒的にA等級のものが多く要求される。光学選別機は2度通すと効果が高い。(横山氏)

質問3:汚れた廃プラスチックへの対策は?

回答:成形時に臭気が発生するため、排気処理装置を導入している。汚れた廃プラスチックもなるべく受け入れるようにしている。(横山氏)

質問4:「リサイクル困難な廃棄物」はMBT(機械的・生物的処理)で焼却される残渣のようなものでよいのか?

そのようなものが対象になる。(藤井氏)